Mercoledì 24 aprile, durante la Festa della conversione e Battesimo di Sant’Agostino, nella Basilica di San Pietro in Cieldoro che ne conserva i resti, sono intervenuti Mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia. Pubblichiamo le due Omelie.

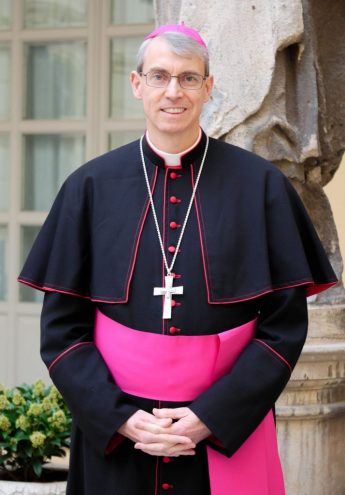

Omelia di Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia

Carissimi fratelli e sorelle, Reverendi Padri agostiniani,

Celebriamo la festa della conversione di Sant’Agostino, culminata nel battesimo, ricevuto nella veglia di Pasqua, il 24 aprile 387, dalle mani di Sant’Ambrogio. Com’è noto, la conversione del Santo fu un cammino travagliato, e ha un carattere, sotto certi aspetti, molto “moderno”, come ricordava San Giovanni Paolo II nella lettera apostolica pubblicata nel XVI centenario dell’evento: «La conversione di sant’Agostino, dominata dal bisogno di trovare la verità, ha molto da insegnare agli uomini d’oggi così spesso smarriti di fronte al grande problema della vita. Si sa che questa conversione ebbe un cammino del tutto singolare, perché non si trattò di una conquista della fede cattolica, ma di una riconquista. Egli l’aveva perduta, convinto, nel perderla, di non abbandonare Cristo, bensì solo la Chiesa» (Lettera apostolica Augustinum Hipponesem, I).

In effetti, Agostino fu educato nella fede cristiana dalla madre Monica, anche se non ricevette il battesimo; nell’adolescenza si manifestò in lui un’anima inquieta, uno spirito libero, che cedette a uno stile di vita disordinato, e cercò a lungo la verità, coltivando una viva aspirazione alla felicità, spesso inseguita nella soddisfazione dei propri desideri di onore, di prestigio sociale come retore, di piacere e di umana sicurezza.

Sotto questo profilo, Agostino assomiglia alla figura del figlio prodigo: il giovane retore abbandona la sua casa, la sua dimora a Tagaste con la madre Monica, e la Chiesa, desiderando una sua libertà, e cercando di realizzare un sogno di felicità; si ritrova così a camminare a tentoni nella ricerca della verità, nel tentativo di rispondere alle grandi domande dell’esistenza. In fondo, il nostro Santo anticipa il percorso dell’uomo europeo, che, nato cristiano, porta in sé, nella sua storia e nella sua cultura le tracce vive dell’eredità della fede, e tuttavia, nei secoli moderni, ha voluto scrollarsi di dosso questo “passato”, ha voluto avanzare con la luce della sola ragione, finendo spesso nei vicoli ciechi dello scetticismo, del nichilismo, della rinuncia a pensare in grande.

Oggi spesso la filosofia rinuncia ad affrontare le questioni radicali e gli interrogativi metafisici della vita e dell’essere, e circoscrive la sua attenzione ad aspetti secondari e parziali della realtà e dell’esperienza umana: un pensiero “debole” e in ritirata, che rimane muto di fronte alle domande ultime e inevitabili del cuore!

Non è questa la sede per ripercorrere in dettaglio il percorso tortuoso del brillante retore africano: a 19 anni, si destò in lui l’amore della sapienza con la lettura dell’Ortensio di Cicerone – «O Verità, Verità, come già allora e dalle intime fibre del mio cuore sospiravo verso di te!» – e iniziò un percorso che lo allontano sempre più dalla fede cattolica, attraverso l’adesione al manicheismo, illusoria soluzione del problema del male, la tentazione dello scetticismo e dell’impossibilità di giungere alla verità, e la successiva riscoperta del mondo spirituale nel pensiero dei neoplatonici.

La vera svolta, la conversione come riscoperta matura e convinta della fede cristiana, trasmessa a lui con il latte materno, avvenne durante la sua residenza a Milano, attraverso il contatto con le lettere di San Paolo, e l’incontro con la Chiesa milanese, nella figura del suo vescovo Ambrogio, pastore disponibile, capace di grande ascolto e di una predicazione nutrita della Sacra Scrittura, nella frequentazione del presbitero Simpliciano, e nella partecipazione alla liturgia del popolo cristiano. Scrive ancora San Giovanni Paolo II, descrivendo questo passaggio cruciale: «Nelle lettere di Paolo scoperse Cristo maestro, come sempre lo aveva venerato, ma anche Cristo redentore, Verbo incarnato, unico mediatore tra Dio e gli uomini. Allora gli apparve in tutto il suo splendore “il volto della filosofia”: era la filosofia di Paolo che ha per centro Cristo, … e che ha altri centri: la fede, l’umiltà, la grazia; quella “filosofia” che è insieme sapienza e grazia, per cui diventa possibile non solo conoscere la patria ma anche raggiungerla» (Augustinum Hipponesem, I).

Abbiamo appena ascoltato il passo della lettera ai Romani, che segnò un momento d’illuminazione decisivo per il nostro Santo, come lui stesso racconta: «A un tratto dalla casa vicina mi giunge una voce, come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo più volte: “Prendi e leggi, prendi e leggi”. (…) Così tornai concitato al luogo dove stava seduto Alipio e dove avevo lasciato il libro dell’Apostolo all’atto di alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e lessi tacito il primo versetto su cui mi caddero gli occhi. Diceva: “Non nelle crapule e nelle ebbrezze, non negli amplessi e nelle impudicizie, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo né assecondate la carne nelle sue concupiscenze”. Non volli leggere oltre, né mi occorreva. Appena terminata infatti la lettura di questa frase, una luce, quasi, di certezza penetrò nel mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono» (Le confessioni, VIII.12.29).

Certo, questo momento di luce e di chiarezza non fu la fine del suo cammino, ma fu un nuovo inizio, nel quale il retore stimato lasciò la sua attività di maestro e si fece discepolo, con la madre Monica, con il suo figlio Adeodato e con gli altri suoi amici. Si fece discepolo, lasciandosi accogliere dall’abbraccio materno della Chiesa, ritrovando la gioia d’essere membro vivo di un popolo credente; si fece discepolo, ai piedi di Sant’Ambrogio e lasciandosi istruire e illuminare dalla parola sapiente di Simpliciano.

Così, nella conversione di Agostino, che con il battesimo rinasce come figlio di Dio e figlio della Chiesa, riconosciamo i tratti essenziali di ogni cammino di conversione, di ogni esistenza cristiana: la forza di una Parola, custodita nelle Sante Scritture, che svela il volto di Cristo; il dono di testimoni e maestri che, nella grande compagnia ecclesiale, sono sostegno e guida per la crescita della propria fede; l’appartenenza vissuta e grata alla Chiesa, come popolo di credenti, espressa soprattutto nella bellezza della liturgia, nella gioia del canto corale, nella grazia dei sacramenti.

Il passo di San Paolo che toccò il cuore del Santo, esprime in sintesi il duplice movimento della vita cristiana: un “no” al peccato, il coraggio di prendere le distanze da ciò che sfigura il nostro volto – «non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie» (Rom 13,13), parole forti che mantengono tutta la loro attualità in un clima di estesa corruzione morale – e insieme il “sì” a Cristo, fino a rivestirci di lui, a immedesimarci con il suo modo di essere e di vivere, senza lasciarci più dominare «dai desideri della carne» (Rom 13,14).

Ecco, fratelli e sorelle, celebrando la festa della conversione e del battesimo del padre Agostino, rendiamo grazie a Dio per aver guidato questo suo figlio alla pienezza della fede cattolica, per averlo chiamato a essere pastore e maestro per tutta la Chiesa: che grande dono è stato e continua a essere Agostino, e quanto abbiamo bisogno di dissetarci all’acqua fresca e limpida della sua sapienza e della sua testimonianza!

Dobbiamo umilmente riconoscerlo, anche come Chiesa di Pavia che ha l’onore di custodire le sue preziose spoglie: il nostro Santo merita più amore e più conoscenza nelle nostre comunità, è un tesoro purtroppo ancora nascosto per molti, e come Chiesa di Pavia, insieme all’Ordine erede del Santo, abbiamo un debito da assolvere, abbiamo un dono da riscoprire e da condividere. Anche perché Sant’Agostino è così attuale e moderno in certi tratti della sua vicenda e della sua riflessione, che può parlare all’animo talvolta confuso e incerto dei nostri contemporanei, spesso lontani dalla fede e dalla Chiesa, eppure abitati da un senso d’insoddisfazione, da un’inquietudine nascosta e dissimulata!

O grande padre Agostino, maestro perenne, perché discepolo fedele dell’unico Maestro,

donaci di crescere alla tua scuola, di coltivare con te la passione nobile per la verità,

insegnaci a nutrirci della Parola viva di Dio, per innamorarci di Cristo, Sapienza incarnata,

fa’ che abbiamo a vivere la gioia di essere Chiesa, corpo e sposa del Signore. Amen!

Omelia di Mons. Claudio Giuliodori

Tra le tante grazie che ho ricevuto nella mia vita c’è quella di abitare oggi in Via Lanzone a Milano, vicino alla chiesetta dedicata a Sant’Agostino che si trova in prossimità della Basilica Sant’Ambrogio. Alcuni studiosi ritengono – ma forse senza adeguato fondamento – che lì si trovasse il battistero originario della Basilica trasformato, in seguito, in un luogo di devozione e culto di Sant’Agostino. È comunque certo che in quella zona è avvenuto l’evento che ha determinato la svolta decisiva per la vita di Agostino. Con il Battesimo ricevuto da Sant’Ambrogio nella veglia di Pasqua del 387, esattamente nella notte tra il 24 e il 25 aprile, l’instancabile cercatore di Dio, iniziava la sua vita nuova in Cristo.

Grande è la sua riconoscenza verso Sant’Ambrogio di cui dice scrivendo a Paolina: «per bocca di lui soprattutto il Signore mi liberò dall’errore e per il suo ministero mi accordò la grazia del battesimo che ci salva» (Lettera 147, 23. 52). L’esperienza di essere stato – e sono parole testuali di Agostino – «piantato e innaffiato» nella fede dal santo Vescovo di Milano lo accompagnerà per tutta la vita, nella consapevolezza che Dio opera in modo prodigioso e imprevedibile secondo le trame nascoste della sua infinita misericordia.

Sono davvero toccanti le parole con cui Agostino ricorda i sentimenti che lo accompagnavano mentre riceveva la grazia del battesimo: «In quei giorni non mi saziavo di considerare con mirabile dolcezza i tuoi profondi disegni sulla salute del genere umano. Quante lacrime versate ascoltando gli accenti dei tuoi inni e cantici, che risuonavano dolcemente nella tua chiesa! Una commozione violenta: quegli accenti fluivano nelle mie orecchie e distillavano nel mio cuore la verità, eccitandovi un caldo sentimento di pietà. Le lacrime che scorrevano mi facevano bene» (Confessioni, IX, 6. 14).

Quanto accade nel cuore dell’uomo nel momento in cui si apre alla misericordia di Dio è sconvolgente e le lacrime sono il segno di questo evento che cambia radicalmente la vita. Narrando quei momenti cruciali della conversione, poco prima di ascoltare la voce che gli diceva “tolle, lege, prendi e leggi” Agostino ricorda il fiume di lacrime che non riusciva a contenere. «Quando dal più segreto fondo della mia anima l’alta meditazione ebbe tratto e ammassato tutta la mia miseria davanti agli occhi del mio cuore, scoppiò una tempesta ingente, grondante un’ingente pioggia di lacrime. […] Io mi gettai disteso, non so come, sotto una pianta di fico e diedi libero corso alle lacrime. Dilagarono i fiumi dei miei occhi, sacrificio gradevole per te, e ti parlai a lungo…» (Confessioni, VIII, 12. 28).

Perché un così grande effluvio di lacrime? Che cosa esprime e che cosa significa per Agostino ma anche per tutti noi che sul battesimo e sulla conversione moduliamo il nostro cammino spirituale? Quale messaggio ne possiamo ricavare per il nostro tempo? Quello delle lacrime, del resto, è un tema di grande attualità e particolarmente caro a Papa Francesco che parlando ai giovani dell’Università Santo Tomas a Manila affermava: «al mondo di oggi manca il pianto!… Certe realtà della vita si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle lacrime. Invito ciascuno di voi a domandarsi: io ho imparato a piangere?… Se voi non imparate a piangere non siete buoni cristiani. E questa è una sfida… Siate coraggiosi, non abbiate paura di piangere!» (Manila, 18 gennaio 2015). Questo testo, non a caso, è ripreso e riproposto ai giovani nella recente Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit (cfr. n. 76).

Qualcuno ha definito i ricorrenti richiami di papa Francesco a questo tema un vero “magistero delle lacrime”. Mi sembra utile quindi prendere spunto da questa ricorrenza per domandarci sulla scia della testimonianza del Padre Agostino e degli insegnamenti di Papa Francesco che cosa esprimano le lacrime e quale possa essere il loro significato per i nostri giorni. Possiamo cogliere in questa realtà delle lacrime quattro grandi significati, tra i tanti possibili e ugualmente importanti.

Un primo significato è legato alla consapevolezza dello smarrimento esistenziale, degli errori compiuti e della miseria – o vergogna, come la chiama Agostino – dei propri peccati. È l’esperienza della lontananza da Dio e il rammarico per non aver riconosciuto la sua presenza e la sua bontà, per non aver attinto alla sua misericordia. Il culmine di questa esperienza è certamente quella di Pietro che prima del canto del gallo rinnega Gesù, come gli era stato preannunciato. Per questo «uscito fuori pianse amaramente» (Lc 22, 62). È l’avventura drammatica del figliol prodigo che, prendendo coscienza del suo stato e degli errori fatti, si ricorda della casa paterna, come abbiamo ascoltato dal Vangelo: «ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio…» (Lc 15, 17-20).

Riscoprire che cosa davvero è fonte e condizione della dignità umana è una sfida formidabile anche per i nostri tempi. Quanti patrimoni umani, spirituali, culturali e sociali sono dispersi e devastati da visioni, atteggiamenti e scelte che allontanano da Dio. Sedotti dai beni materiali, dalle logiche consumistiche, dalla schiavitù dell’individualismo e dell’edonismo, dimentichiamo l’origine, il senso e il termine della nostra vita. Quando prendiamo coscienza di tutto questo solo le lacrime possono purificarci e rinnovarci, preparandoci a morire e risorgere in Cristo, rinnovando così la grazia del battesimo. In questo modo, come ricorda San Paolo nella seconda lettura, «gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce».

Ma non bastano le lacrime della contrizione e del pentimento, perché è necessario – ed è il secondo aspetto – un continuo e profondo lavacro della purificazione. Lavare le scorie del peccato, rigenerare la terra arsa dell’anima, rivitalizzare i tessuti spirituali esigono che le lacrime siano compagne di viaggio nelle diverse stagioni della vita. Ce lo ricorda soprattutto San Francesco che non smetteva di piangere fino a pregiudicare la sua vista: «Benché avesse già raggiunto una meravigliosa purezza di cuore e di corpo – leggiamo nelle Fonti Francescane -, non cessava di purificare gli occhi del suo spirito con un profluvio di lacrime, senza badare al danno che ne subivano gli occhi del corpo. Infatti, in conseguenza del continuo piangere, aveva contratto una gravissima malattia agli occhi». Ai medici che lo scongiuravano di smettere di piangere, ricordava che «il dono della vista non l’ha ricevuto lo spirito per il bene del corpo, ma l’ha ricevuto il corpo per il bene dello spirito». Talmente intenso era il suo cammino di purificazione ed elevazione spirituale che non temeva di perdere la vista. «Preferiva evidentemente perdere la luce degli occhi, piuttosto che soffocare la devozione dello spirito, frenando le lacrime, che mondano l’occhio interiore e lo rendono capace di vedere Dio» (FF 1096).

Vediamo così, ed il terzo elemento, che le lacrime sono davvero un dono, un segno della grazia divina. Annoverate anche tra le beatitudini: «Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati» (Mt 5, 4). Le lacrime hanno una fonte e un modello nel Signore Gesù che si commuoveva e piangeva, per l’amico Lazzaro, per la donna che aveva perso il figlio, per Gerusalemme, e soprattutto nel momento supremo dell’obbedienza al Padre pregando sul Monte degli Ulivi, dove non solo gli occhi ma tutto il corpo del Signore trasuda di acqua mista a sangue, come evidenzia l’evangelista Luca: «Il sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra» (Lc 22, 44). In questo amore infinito e salvifico del Signore ogni lacrima trova senso e pienezza così che tutti possiamo essere consolati, come ricorda il libro dell’Apocalisse: «asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate» (Ap 21, 4).

Il grande mistero della consolazione ci ricorda che il Signore asciuga le nostre lacrime affinché noi possiamo consolare gli altri. Così la tristezza può lasciare il posto alla gioia come assicura Gesù ai discepoli (cfr. Gv 16, 20). Il quarto elemento che può aiutarci a capire il mistero delle lacrime è pertanto la solidarietà. Ci sono anche le lacrime frutto della condivisione, della premura e della dedizione ai fratelli. Lo testimonia San Paolo quando ricorda agli anziani di Efeso le lacrime che ha versato per loro e li esorta dicendo: «vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi» (Atti 20, 31).

Il Signore ci insegna a piangere per i fratelli e le lacrime sono il segno più alto e forse più efficace per invocare la misericordia di Dio e la conversione. Le lacrime di Sant’Agostino, non a caso sono precedute da quelle di Santa Monica. Lo ricordava Papa Francesco nell’omelia tenuta nella Basilica di Sant’Agostino a Roma per l’inizio del capitolo generale dell’Ordine di Sant’Agostino il 28 agosto del 2013: «Quante lacrime ha versato quella santa donna per la conversione del figlio! E quante mamme anche oggi versano lacrime perché i propri figli tornino a Cristo! […] Lo stesso Agostino, dopo la conversione, rivolgendosi a Dio, scrive: “per amore mio piangeva innanzi a te mia madre, tutta fedele, versando più lacrime di quante ne versino mai le madri alla morte fisica dei figli” (Confessioni, III,11,19)».

Da questa esperienza Papa Francesco fa scaturire delle domande che non possiamo sfuggire e da cui è bene lasciarsi interpellare: «Come siamo con l’inquietudine dell’amore? Crediamo nell’amore a Dio e agli altri? […] Ci lasciamo inquietare dalle loro necessità o rimaniamo chiusi in noi stessi, nelle nostre comunità, che molte volte è per noi “comunità-comodità”?». Concludo con quanto scrive Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano. «Le lacrime di cui parla papa Francesco non ci rimandano ad un cristianesimo piagnone, ma a un cristianesimo desideroso di incontrare persone con le quali tuffarsi nell’acqua della misericordia di Dio, l’unica in grado di sciogliere la durezza del cuore umano e inondarlo con la gioia del Vangelo» (Presentazione al volume di Luca Saraceno, “La saggezza delle lacrime e il significato del pianto” (EDB, Bologna 2015, p. 21).

Il Signore ci doni di sperimentare, per intercessione del Santo Padre Agostino, la grazia di un fiume di lacrime, segno di pentimento, fonte di purificazione, espressione del compatire testimoniato da Gesù Cristo, potente mezzo di condivisione e solidarietà.

Sia lodato Gesù Cristo.

Settimana Agostiniana Pavese. 51 anni… e li dimostra tutti!

Settimana Agostiniana Pavese. 51 anni… e li dimostra tutti!